東京シンポジウム第9回(2007)

アダプト・プログラム国内普及概況 2007

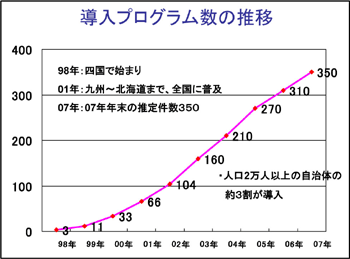

第1部 導入プログラム数の推移

今年は、おおよそ350ぐらいの導入件数を予想しています。

認可制度ではないので、常時食環協が全国の正確な件数を把握しているわけではありません。

現在アダプト・プログラムは、そのほとんどが人口2万人以上の市と町に導入されています。人口2万人以上の自治体は全国で1000弱あり、約3割がアダ プト・プログラムを導入していることになります。

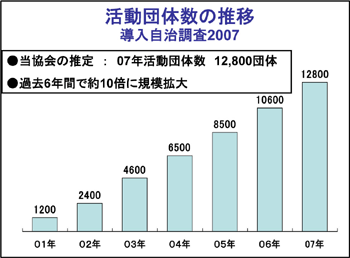

第2部 活動団体数の推移

活動団体数は、推定値を含め13,000団体。

グラフを見ると、毎年伸びていることがわかります。

過去6年間で約10倍の伸びです。

第3部 導入主体間・導入主体の分業

例年実施している導入自治体へのアンケート調査で、今年は導入主体間の分業について質問しました。

- 1. 「市・町」と「国交省」のアダプト・プログラム(ボランティア・サポート・プログラム)

- (1)「国交省」のプログラムの一部を担っている市・町 = 8%

<8%の内訳=分担内容>

・ごみの回収=53%、・募集=23%、・活動支援=23%国交省のプログラムの一部を担っている市・町は8%、13市町。

県が国交省のプログラムの一部を担っている事例は今回のアンケート調査では見られません。

内訳は、ごみの回収が約半数、里親などの募集が約2割、活動団体に対する支援が約2割。 - (2)「県」のプログラムの一部を担っている市・町 = 18%

<18%の内訳=分担内容>

・ごみの回収=58%、・団体募集=42%、・活動支援23%県が導入しているプログラムを県内の市・町が担っている割合は18%、実数では31市町。

- (1)「国交省」のプログラムの一部を担っている市・町 = 8%

- 2. 県のアダプト・プログラムの部門間分業

県の中でアダプト・プログラムを運営する場合、どのように主体間の分業が行われているかの調査をしました。

事業統括について、例えば、県の河川課がアダプト・プログラムを導入し、事業統括も行っている場合は、導入窓口の課で事業統括と分類しています。

導入窓口が「事業統括」も担っているのが92%、導入窓口が「傷害保険の事務」を担っているのが73%。「合意書などの事務」「アダプト・サインの掲 出」「活動支援」などは必ずしも導入窓口が行っているのではなく、県の各地の事務所が担っているケースが多数。「ごみの回収」については、県のアダプト・ プログラムといえども、半数は市・町が担っている実態もあります。 - 3. 市・町のアダプト・プログラムの庁内分業

市・町のアダプト・プログラムの庁内分業については、導入窓口部署による「事業統括」が86%であり、「合意書などの事務」「活動支援」についても、ほぼ導入窓口による一貫管理とみ られる。これに対し「サインの掲出」ではパーセンテージが下がっており、導入窓口以外の部署が参画しています。例えば、市民部や環境部系が窓口であった場 合、道路管理者がサインを掲出するなどの事例。

「傷害保険事務」「ごみの回収」では、半数前後に下がる。市・町のアダプト・プログラムは、窓口が大きく市民部系・環境部系・管理者系の3つに分類され る。「サインの掲出」と「ごみの回収」では部門が分かれるため、必然的に庁内の分業が必要となる。これは日本的な特徴でもあります。行政全体として協働が 必要=協働が進む反面、分業のために首尾一貫したものにならない可能性もあります。

【県のアダプト・プログラムの主体間分業】

・事業統括:92%が導入窓口の課

・傷害保険事務:73%が導入窓口の課

・合意書などの事務:89%が県の事務所

・サインの掲出:78%が県の事務所

・活動支援:76%が県の事務所

・ごみの回収:54%が市・町

【市・町のアダプト・プログラムの庁内分業】

・事業統括:86%が導入窓口部署

・合意書などの事務:89%が導入窓口部署

・活動支援:91%が導入窓口部署

・サインの掲出:76%が導入窓口部署

・傷害保険事務:56%が導入窓口部署

・ごみの回収:47%が導入窓口部署

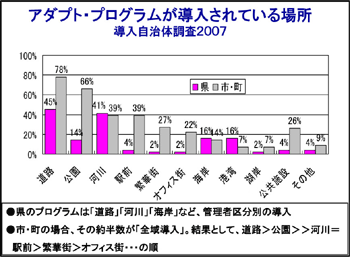

第4部 アダプト・プログラムが導入されている場所

- ・ 県のプログラムは「道路」「河川」「海岸」など、管理者区分別の導入。

- ・ 市・町の場合、その約半数が「全域導入」。

アダプト・プログラムが導入されている場所についての調査で、今年は県と市・町の2つに分けました。

県の場合には道路課、河川課のようにその部署が管轄している場所にアダプト・プログラムを導入している結果が右の数字となっています。市・町の場合、広 汎に(全域に)導入した結果、道路78%>公園66%>河川41%の順に導入されています。

第5部 参加団体構成

参加団体の上位2団体である「町内会・自治会」と「地元企業」はここ何年間か同様の数値で推移しています。この2団体を足すと約45%となり、アダプト・プログラムの団体構成のほぼ半数はこの2団体でできあがっています。

以下、「環境団体」「サークル」「青年・老人会」「学校」「青年会議所・他」の順に構成されます。この3年間でそれほど大きな数値の移動はみられませ ん。多少「環境団体」が増加傾向にあるが、それ以外は横ばいです。

アダプト・プログラム参加団体構成

導入自治体調査2007

| 07年 | 06年 | 05年 | |

| 町内会・自治会 | 25.0% | 24.6% | 21.4% |

| 地元 企業 | 20.1% | 20.5% | 24.8% |

| 環境 団体 | 19.3% | 14.4% | 16.5% |

| サークル | 11.1% | 11.4% | 10.8% |

| 青年・老人会 | 5.5% | 6.1% | 4.4% |

| 学 校 | 3.9% | 4.3% | 4.7% |

| 青年会議所・他 | 0.6% | 0.7% | 0.1% |

| そ の 他 | 14.5% | 18.0% | 17.3% |

| 合 計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

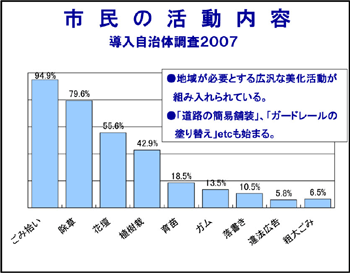

第6部 参加団体構成

- ・ 地域が必要とする広汎な美化活動が組み入れられている。

- ・ 「道路の簡易舗装」、「ガードレールの塗り替え」なども。

活動の上位は「ごみ拾い」と「除草」。

また「花壇」と「植樹栽」がそれぞれ5割前後、そしてそのための「育苗」が2割弱となっています。

なお、事例は少ないが「道路の簡易舗装」「ガードレールの塗り替え」などに取り組んでいる事例もあります。

第7部 参加団体構成

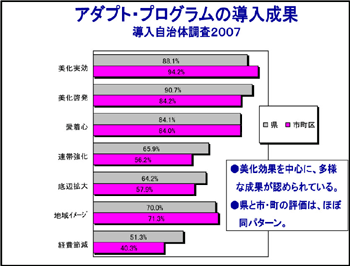

- ・ 美化効果を中心に、多様な成果が認められている。

- ・ 県と市・町の評価は、ほぼ同パターン。

県と市町区は、アダプト・プログラムの評価についてほぼ同様の回答パターンであり、例年と比べても変化はみられません。

ただ、経費節減について、県で51.3%、市町区で40.3%と、10%の開きがあります。

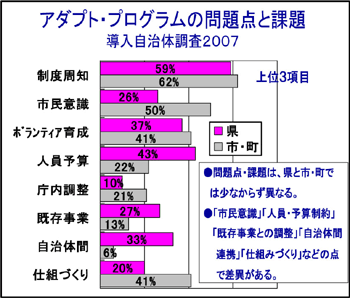

第8部 問題点と課題

- ・ 問題点・課題は、県と市・町では少なからず異なる。

- ・ 「市民意識」「人員・予算制約」「既存事業との調整」「自治体間連携」「仕組みづくり」などで差異。

アダプト・プログラムの問題点と課題においては、県と市町区でいくつか相違がみられます。

「市民意識」の向上では、県が26%、市町区が50%であり、課題・認識に相当な開きがある。「参加しやすい仕組みづくり」も、県20%に対し、市町区 は41%です。

一方、逆の開きがみられるのが「自治体間の協働」であり、県では33%ですが、市町区では6%となっており、県側が市や町の協力を得たいと考えているこ とがわかります。